Welches Abstract ist Ihnen im Gedächtnis geblieben? Wahrscheinlich eines, das logisch aufgebaut war, flüssig und anschaulich formuliert, einem klaren Gedankenweg folgte, ohne verschachtelte Satzmonster auskam und alle wichtigen Details auf den Punkt brachte – und das man auf Anhieb verstand. Ein gutes Abstract zu verfassen, klingt einfach. Aber wer es schon einmal versucht hat, weiß: Es ist kniffliger als gedacht.

Ihr wissenschaftlicher Text ist nach langer Arbeit endlich fertig. Sie haben lange über Tabellen und Abbildungen gebrütet, viel Literatur gelesen, tagelang an der Diskussion gearbeitet, noch mehr Literatur gelesen. Dann endlich: nur noch schnell das Abstract schreiben, die Zeit drängt.

Doch auch wenn Sie tief im Thema sind: Gerade dieser kurze Text verdient besondere Aufmerksamkeit – denn er entscheidet oft über den ersten Eindruck.

Warum der kürzeste Text der Wichtigste ist

Ein Abstract ist die wissenschaftliche Arbeit in Kurzform. Es wird oft mit einer Ouvertüre oder einem Trailer verglichen: kurz, aber entscheidend. Es überzeugt Leser, Herausgeber und Reviewer davon, sich intensiver mit der Arbeit zu befassen – oder eben nicht.

Wann muss ich ein Abstract schreiben?

Im Grunde genommen beginnen alle wissenschaftlichen Texte mit einem Abstract, auch Synopsis genannt. Am bekanntesten dürfte das Abstract einer wissenschaftlichen Publikation sein.

Wer mit seiner Forschungsarbeit auf einen Kongress gehen möchten, bewirbt sich zunächst mit einem Abstract. Und Forschungsgelder werden mit einem Grant Proposal beantragt, zu dem natürlich auch ein aussagekräftiges Abstract gehört.

Auch behördliche Dokumente zu einer klinischen Studie (zum Beispiel einem Clinical Study Report) enthalten ein Abstract. Dieser Textabschnitte wird meist Synopsis genannt und ist länger und detailreicher als das Abstract einer Publikation.

Ziel, Leserschaft, Umfang und formaler Aufbau sind für die unterschiedlichen Zwecke etwas anders. Alle Abstract-Formen haben jedoch eins gemeinsam: ein Abstract fasst zusammen, es beschreibt und sortiert.

Was jedoch am wichtigsten ist: ein Abstract muss den Leser davon überzeugen, dass es sich lohnt, weiterzulesen. Doch am Anfang stehen zunächst vier Fragen.

Die vier Fragen zu Beginn

Bevor Sie mit dem Schreiben beginnen, sollten Sie diese vier Kernfragen im Blick haben:

- Warum? – Was war die Ausgangsfrage, und warum ist das Thema relevant?

- Wie? – Welche Methoden wurden angewendet?

- Was? – Was kam dabei heraus?

Und nun? – Welche Bedeutung haben die Ergebnisse?

Um die richtigen Antworten auf diese vier Fragen zu finden, sollten Sie sich vor dem Schreiben eine weitere Frage stellen: Wer liest Ihr Abstract überhaupt – und mit welcher Absicht?

Wer liest mein Abstract?

Herausgeber und Redaktionen wollen wissen: Lohnt es sich, Ihr Manuskript weiterzulesen? Redakteure sind vielbeschäftigte Menschen, die jedes Jahr hunderte Abstracts von eingereichten Publikationen sichten, um die besten für sich herauszufischen. Auch wenn ein schlecht geschriebenes Abstract nicht automatisch zu einer Ablehnung führt, erhöht es aber auch nicht gerade die Chance für eine Annahme. Es ist eben nicht sehr wahrscheinlich, dass sich hinter einem wirren Abstract Spitzenforschung verbirgt. Also: Ein klar formuliertes, informatives Abstract erhöht Ihre Chancen deutlich, dass Ihre Arbeit angenommen wird.

Reviewer: Hat das Manuskript das Wohlwollen des Herausgebers einer Zeitschrift (mit Peer-Review) gefunden, wird es zu einem potenziellen Reviewer geschickt, um über Annahme, Änderung oder Ablehnung endgültig zu entscheiden. In der Regel bekommt der potenzielle Reviewer zunächst auch nur Titel und Abstract des Manuskriptes (ohne Autorennamen) zu Gesicht. Da auch dieser Personenkreis unter chronischem Zeitmangel leidet, können selbst kleine Fehler schon an dieser Stelle zur Ablehnung führen. Erklärt sich ein Reviewer bereit, die Begutachtung zu übernehmen, macht ein schlecht geschriebenes Abstract einen negativen ersten Eindruck. Es gilt der alte Spruch: „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck“. Besondere Sorgfalt ist also gefordert.

Fachkollegen und Wissenschaftler suchen in Datenbanken gezielt nach Informationen. Sie scannen Abstracts, um relevante Arbeiten für eigene Projekte oder Übersichtsarbeiten zu finden. Schlecht geschriebene Abstracts lassen auf entsprechend schlechte Qualität des Artikels oder sogar der ganzen Studie schließen. Und landen dann ebenfalls im Nirwana der unbeachteten Arbeiten.

Allgemeine Leser und klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte interessieren sich meist für die praktische Relevanz – diese sollte im Abstract zumindest andeutungsweise sichtbar werden. Titel und Abstract sind häufig das Erste – und oft auch das Einzige –, was diese Zielgruppe bei der Suche in Literaturdatenbanken wie Medline liest. Auch wenn zunehmend Artikel als Open Access verfügbar sind, kann man sich für einen vollständigen Überblick über die Literatur nicht allein auf kostenfreie Volltexte verlassen. Abstracts hingegen sind in der Regel frei zugänglich. Ist ein Abstract ungenau, unvollständig oder schwer verständlich, wird der Artikel häufig direkt aussortiert. Der Beitrag wird weder gelesen noch zitiert – und verschwindet in der Masse. Besonders ärgerlich wird es, wenn ein Leser 25 Euro oder mehr für den Zugang zum Volltext bezahlt und dann feststellt, dass der Artikel für seine Fragestellung irrelevant ist.

Literaturdatenbanken und Suchmaschinen nutzen die Inhalte von Titel und Abstract, um Ihren Beitrag auffindbar zu machen. Fehlen zentrale Keywords, geht Ihr Artikel in der Datenflut unter. Ihre Arbeit wäre in dem Fall völlig verloren, da sie von niemandem mehr gefunden werden kann.

Kurz gesagt: Ein gutes Abstract erfüllt viele Zwecke – und entscheidet oft darüber, ob Ihre Arbeit gelesen und zitiert – oder schlicht übersehen wird.

Wie Sie ein gutes Abstract schreiben

Was macht ein gutes Abstract aus? Neben Inhalt und Struktur spielt vor allem die Sorgfalt eine entscheidende Rolle. Ein gutes Abstract muss dabei als eigenständiger Text funktionieren – es soll für sich allein verständlich sein, ohne dass der Volltext gelesen werden muss.

Die folgenden Punkte helfen Ihnen dabei:

Lesen Sie die Autorenhinweise genau: Halten Sie sich an Vorgaben zu Struktur (strukturiert, nicht strukturiert), Wortzahl (meist 150-300 Wörter) und Format. Was simpel klingt, wird oft übersehen. Auch ein Blick in die Aims & Scope einer Zeitschrift können weitere wichtige Hinweise geben, worauf der Fokus im Abstract liegen sollte.

Formulieren Sie kurz und präzise: Das Abstract enthält nur die wichtigsten Fakten des Artikels. Aber genau die müssen dann auch alle enthalten sein.

Verwenden Sie klare Sprache: Aktive Sätze, einfache Formulierungen, keine Schachtelsätze. Idealerweise Satzlängen von nicht mehr als 15-20 Wörtern.

Strukturieren Sie logisch: Selbst wenn keine Zwischentitel gefordert sind, sollte der Aufbau nachvollziehbar sein. Zur Orientierung: Bei einer Abstract-Gesamtlänge von 300 Wörtern und einer Satzlänge von 15-20 Wörtern, würden in jeden Abschnitt nicht mehr als 2 Sätze passen.

Sparen Sie mit Abkürzungen: Wenn nötig, führen Sie sie beim ersten Vorkommen ein – oder verzichten Sie, wenn möglich, ganz darauf. Einen Gruselfaktor bekommen Abstracts, wenn Abkürzungen benutzt werden, um möglichst viel Text in das Abstract zu quetschen. Da verdrehen sich einem die Augen…

Integrieren Sie relevante Keywords (MesH- und Major terms): Besonders wichtig für die Auffindbarkeit in Datenbanken wie PubMed.

Verzichten Sie auf Literaturzitate und Markennamen: Diese gehören nicht ins Abstract. Statt Markennamen (proprietary names) die Substanzbezeichnung verwenden.

- Achten Sie auf sprachliche Korrektheit: Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sollten fehlerfrei sein.

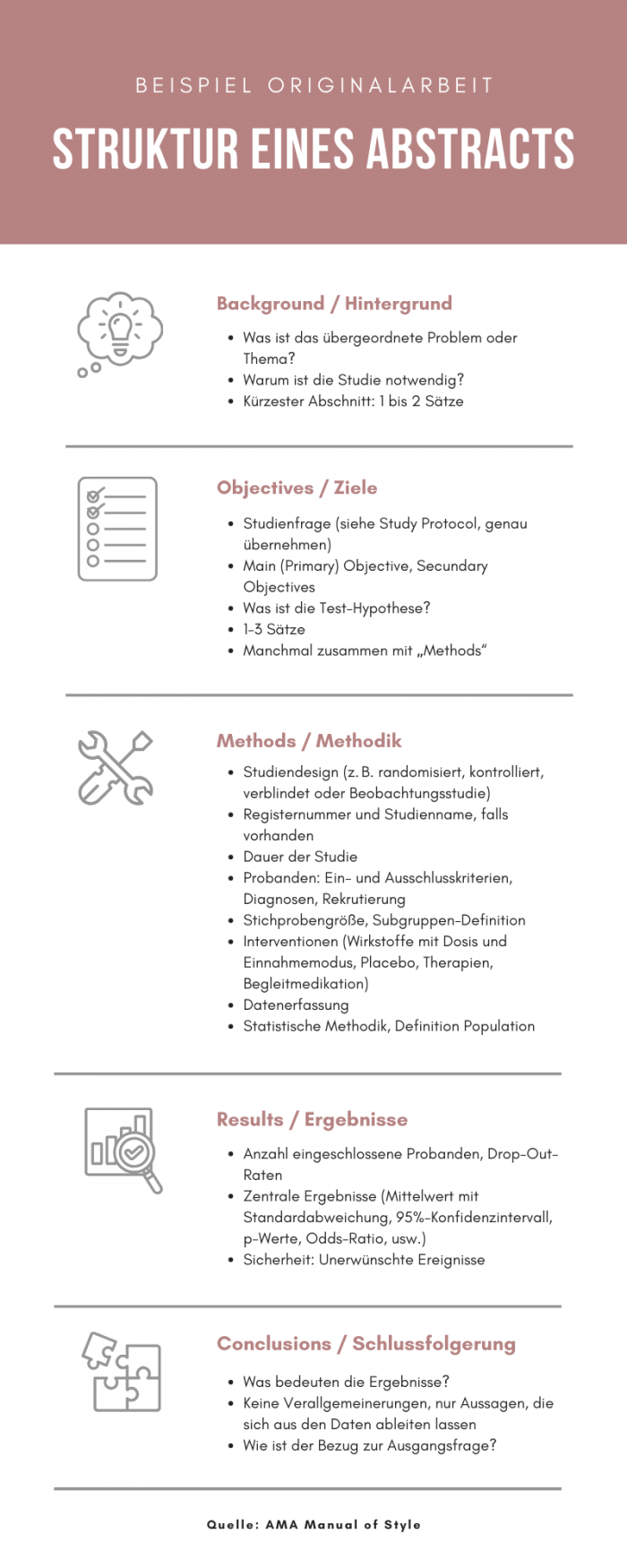

Aufbau eines Abstracts – die Struktur im Überblick

Ein strukturiertes Abstract folgt meist diesem klassischen Aufbau. Jeder Abschnitt hat eine klare Funktion – und zusammen ergeben sie ein schlüssiges Ganzes.

Die häufigsten Fehler – und wie Sie sie vermeiden

Auch in Fachzeitschriften findet man sie regelmäßig: Abstracts mit vermeidbaren Schwächen. Hier die häufigsten Stolperfallen, auf die Sie das Abstract vor der Einreichung überprüfen sollten:

Oberflächlichkeit: Zentrale Informationen fehlen – z. B. zum Studiendesign, zur Stichprobengröße oder zur Methodik.

Detailflut ohne Fokus: Der Text verliert sich in Einzelheiten und bleibt unklar.

Längenprobleme: Die vorgegebene Wortzahl wird überschritten.

Unklare Sprache: Verschnörkelte Formulierungen, Schachtelsätze oder passiver Stil erschweren das Verständnis. Es gilt: pro Satz eine Aussage!

Copy-Paste aus dem Volltext: Ohne Anpassung wirkt das Abstract unstrukturiert und unpräzise.

Unorganisierte Struktur: Wichtige Informationen stehen an der falschen Stelle oder fehlen ganz.

Widersprüche zum Volltext: Inhalte stimmen nicht mit der späteren Darstellung im Artikel überein.

Übertriebene Schlussfolgerungen: Aussagen im Abstract gehen über die Daten hinaus.

Formfehler: Abkürzungen ohne Erklärung, Literaturzitate, Tippfehler oder Marken-/Produktnamen.

Vermeiden Sie diese Fehler – das ist bereits die halbe Miete für ein überzeugendes Abstract.

Ein kurzer Hinweis zur Synopsis in klinischen Studienberichten

Für die Synopse eines Clinical Study Reports (CSR) gelten im Prinzip dieselben Grundsätze wie für ein Abstract. Allerdings ist die Synopsis deutlich ausführlicher und umfasst zusätzliche Informationen, etwa zu Studiendesign, Prüfplan und regulatorischen Aspekten. Wer regelmäßig Synopsen schreibt, sollte sich mit den formalen und inhaltlichen Anforderungen vertraut machen.

Einen guten Überblick bieten die Artikel der European Medical Writers Association (EMWA):

…oder einfach KI benutzen?

Seit der Einführung von ChatGPT ist die Aufregung groß – vor allem unter Journalisten, Medical Writern und anderen Fachleuten, die mit Texten arbeiten. Die Frage steht im Raum: Wird KI uns ersetzen? Die gute Nachricht lautet vorerst: nein. Der Mensch als kritischer Mittler zwischen Daten und Sprache ist nicht so leicht zu ersetzen. Kann Künstliche Intelligenz beim Schreiben von Abstracts helfen? Ja – aber mit Vorsicht.

Ein Forscherteam testete, wie gut ChatGPT Abstracts generieren kann (Quelle hier). Das Ergebnis: Die KI verfasste täuschend echte Texte, die für glaubwürdig gehalten wurden. Selbst erfahrene Wissenschaftler taten sich schwer, die KI-generierten Abstracts zu erkennen (68% korrekt). Ein Plagiatserkennungstool fiel komplett durch, ein KI-Detektor lag nur zu zwei Dritteln (66%) richtig.

Was dabei besonders heikel ist: Die generierten Abstracts enthielten komplett erfundene Daten. Und das ist nicht nur unethisch, sondern kann auch schwerwiegende Folgen haben, wenn solche Texte in Umlauf geraten.

Was heißt das für die Praxis?

KI kann beim Formulieren helfen, Ideen sortieren, Textvorschläge machen – doch das Faktenprüfen bleibt in Ihrer Hand. Ein von KI erstelltes Abstract kann eine gute erste Skizze liefern, ersetzt aber nicht die Sorgfalt, Präzision und Verantwortung wissenschaftlichen Schreibens.

Deshalb gilt: Verwenden Sie KI-Tools mit Bedacht – und prüfen Sie alles doppelt.

Mehr zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im medizinischen Schreiben erfahren Sie demnächst hier im Blog – eine eigene Artikelserie ist in Vorbereitung.

8 Praxis-Tipps zum Schluss

Ein kurzer Text schreibt sich nicht automatisch schnell. Diese Tipps helfen Ihnen, typische Reibungsverluste zu vermeiden – und den Schreibfluss in Gang zu bringen:

-

Nehmen Sie sich Zeit: Schnellschüsse rächen sich oft. Auch wenn es verlockend ist: schnell die wichtigsten Sätze per Copy-Paste zusammengebastelt, Wörter gezählt, fertig. Das geht schief. Deshalb: Schreiben Sie das Abstract nicht auf den letzten Drücker.

-

Abstract zuletzt schreiben: Erst wenn der Haupttext steht, ist der richtige Moment fürs Abstract – vor allem bei Teamprojekten. Die meisten Leser steigen ganz vorne ein, auch wenn sie eigentlich etwas anderes prüfen sollen. Das führt schnell zu Chaos beim Bearbeiten der Kommentare…. Das Abstract parallel zu schreiben? Kann man machen, aber meiner Erfahrung nach nicht ideal.

-

Lesen Sie den Volltext in Ruhe: Am besten analog – mit einem Kaffee, einem Stift und ganz ohne Bildschirm. Setzen Sie sich von mir aus auf die Terrasse in die Sonne. Und dann: lesen. Tief durchatmen nicht vergessen.

-

Identifizieren Sie die Keywords: Schreiben Sie beim Lesen die wichtigsten Keywords heraus. Diese Keywords sind die Suchbegriffe Ihrer Leser bei der Recherche (Major Terms, MeSH-Terms). Verwenden Sie besondere Sorgfalt auf diesen Schritt!

-

Integrieren Sie die Keywords geschickt: Platzieren Sie sie sinnvoll in den passenden Abschnitten des Abstracts.

-

Formulieren Sie einfache, klare Sätze: Vermeiden Sie Füllwörter, Abkürzungswüsten und komplizierte Passiv-Konstruktionen.

-

Prüfen Sie die Lesbarkeit mit (KI-)Tools: Gute Erfahrung habe ich mit WORTLIGA (deutsch) oder Grammarly (englisch) gemacht. Und fast wöchentlich kommen neue Tools hinzu – der Markt für KI-gestützte Textanalyse boomt und entwickelt sich rasant weiter.

-

Machen Sie den Qualitätscheck: Stimmen die Aussagen im Abstract mit dem Volltext überein? Lassen Sie den Text am besten von einer zweiten Person gegenlesen. Besonders wichtig: ein sorgfältiger Zahlencheck. Schon ein kleiner Zahlendreher, ein verrutschtes Komma oder eine Null zu viel können gravierende Folgen haben – nicht nur peinlich, sondern auch schädlich für Glaubwürdigkeit und Textqualität.

Zum Schluss noch ein Hinweis: Schicken Sie niemals einen unfertigen (oder fehlerhaften) Entwurf an Co-Autoren oder Kollegen zur Freigabe. Müssen Sie im Nachhinein kürzen oder korrigieren, obwohl bereits Feedback eingeflossen ist, sorgt das häufig für Verdruss – und unnötige Schleifen in der Abstimmung.

Buchtipp: Sehr empfehlenswert ist das „AMA Manual of Style“. Es liefert nicht nur wertvolle Hinweise für medizinische Publikationen, sondern ist auch für Nicht-Muttersprachler ein hervorragendes Nachschlagewerk. Die Investition lohnt sich!